早上在重庆楼下嗦着豌杂面,手机突然弹出北京朋友的消息:“刚买的驴打滚还热乎,你要不现在过来?”我笑着回:“等我把面汤喝完,坐G818过去,中午咱就着豆汁儿啃。”这对话要是搁五年前,我妈得拍着大腿说“你娃又在吹牛皮”——可这就是咱老百姓的日常。

楼下卖火锅底料的陈叔最懂这种“不吹牛”的变化。他老家在黔江的深山里,以前运辣椒到重庆市区,得先雇人把担子挑到山脚下的中巴站,再转三次公交晃四五个小时。“那时候辣椒运到都软趴趴的,买家压价压得狠,我一年到头攒不下几个钱。”去年村里通了硬化公路,直接连到渝湘高速入口,陈叔现在凌晨三点摘的辣椒,上午十点就能摆进解放碑的超市货架。“上回我儿子放假回来,说要拍视频发抖音,标题就叫‘辣椒的高速旅行’——你看,现在连辣椒都能‘坐高速’了!”

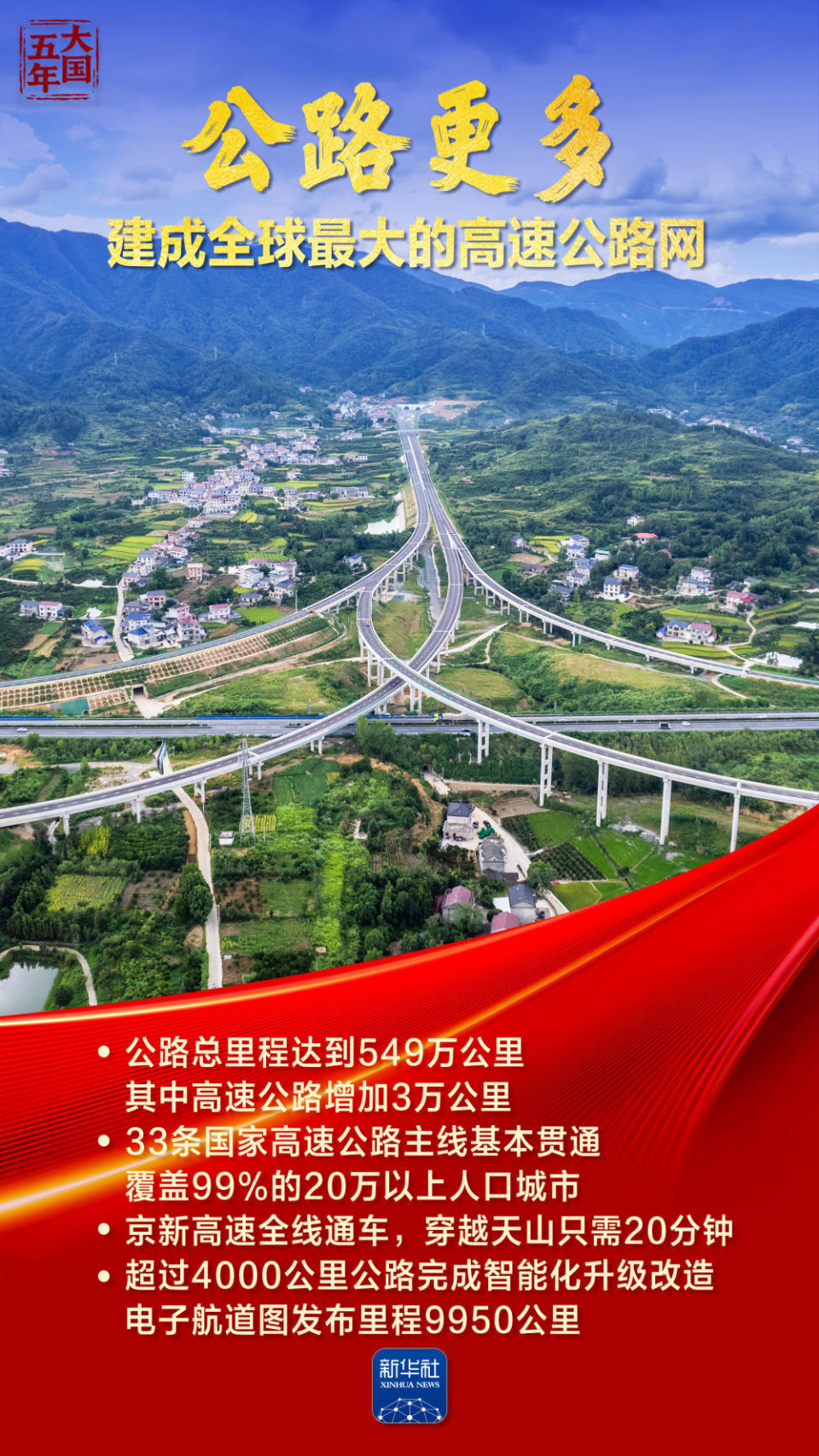

还有我那爱折腾的老爸,去年去新疆自驾,回来跟我聊了整整一周。“以前走连霍高速到哈密,得熬一整夜,困得我把方向盘都攥出印子。现在高速网连得跟蜘蛛网似的,白天开过去还能在服务区吃碗加肉的拉条子,舒坦得很!”他翻出手机里的照片:笔直的高速路延伸到天际,旁边的路牌写着“连霍高速全线贯通”——那几个蓝底白字,比他珍藏的老酒还让他骄傲。

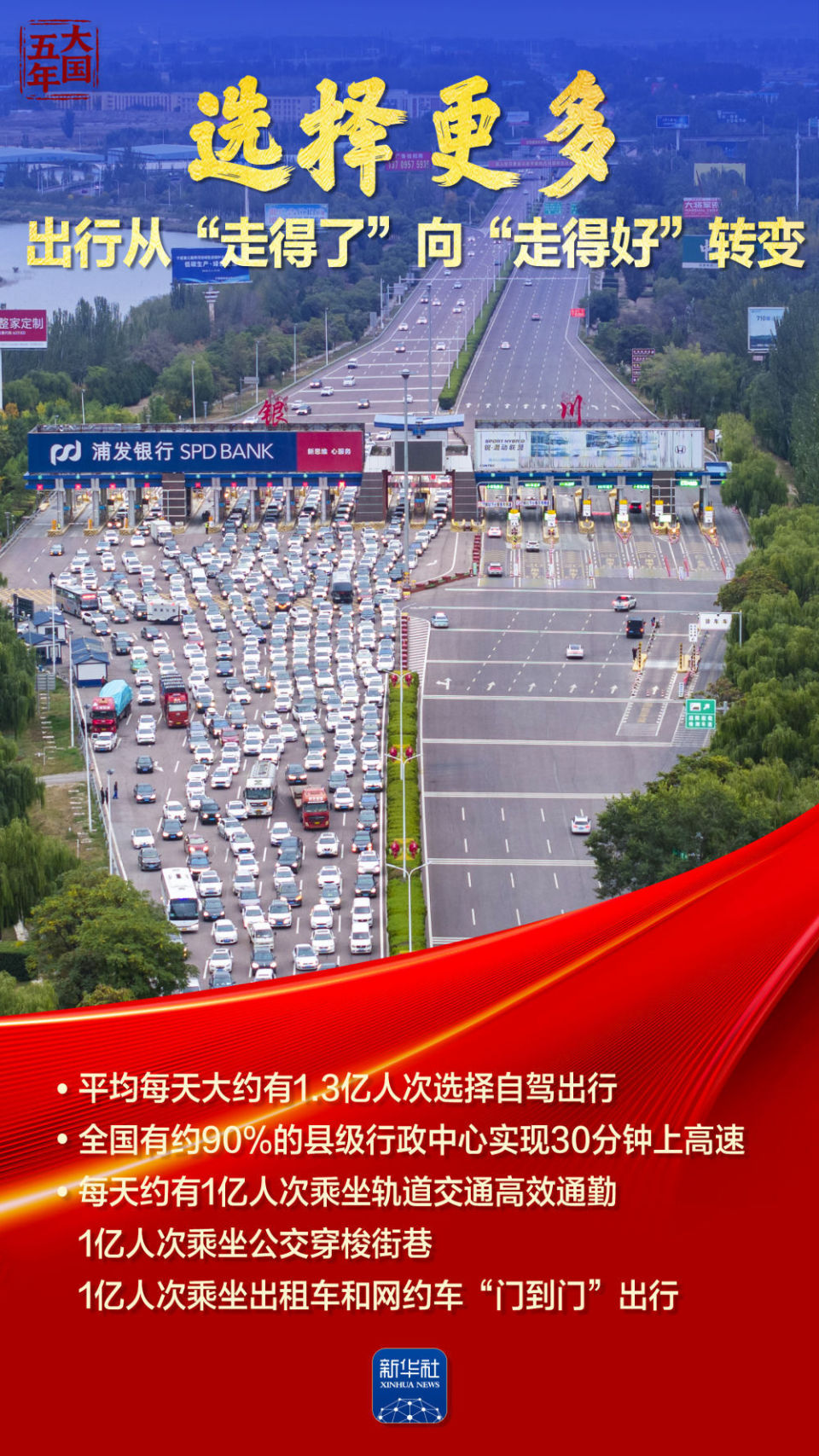

更让我妈念叨的是“指尖上的方便”。以前她去成都看我外婆,得提前三天去火车站排队买票,冬天冻得手通红,还得提防着小偷。现在她坐在沙发上,用手机点两下“12306”,票直接送到家里,连身份证都不用掏。“上回我买错了日期,直接在手机上改,比以前找售票员吵架省心多了!”她举着手机跟邻居阿姨炫耀,像个拿到新玩具的小孩。

其实我们常说的“中国速度”,从来不是新闻里的“全球第一”“世界最长”,而是陈叔的辣椒不再烂在半路,是老爸的自驾路不再熬通宵,是我妈买票不用冻手,是我能嗦完面就去北京吃驴打滚的小确幸。它不是冷冰冰的数字,是辣椒里的辣、拉条子的香、驴打滚的甜,是每一个普通人生活里的“更方便”。

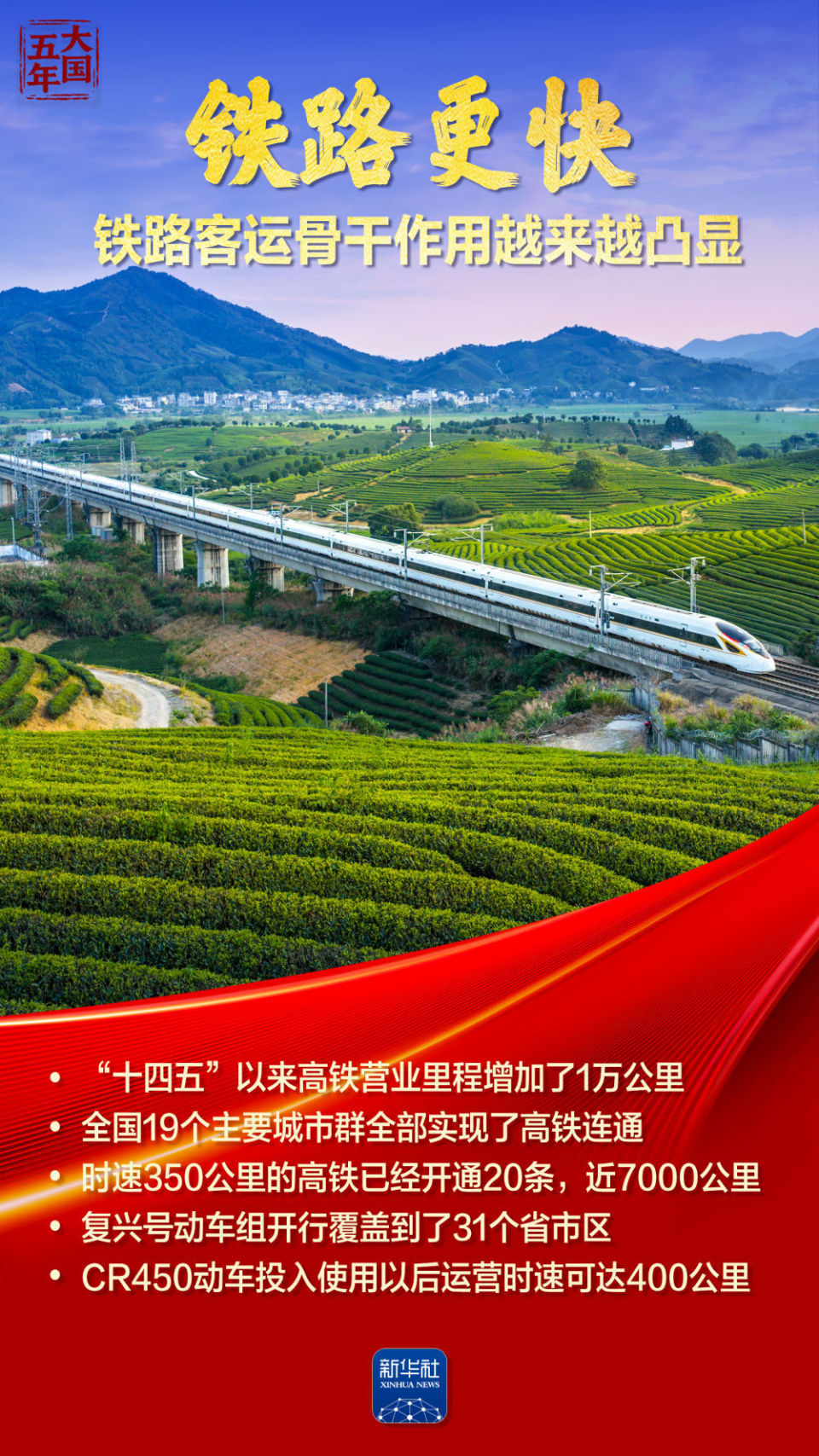

昨天我回了趟老家,刚进村子就看见村口的大牌子:“渝黔乡村公路连通工程完工”。舅舅站在牌子底下笑:“你看,现在从村里到县城,二十分钟就到,明年你外婆过生日,不用再坐中巴晃俩小时了!”他指着远处的高铁轨道,一列银白色的列车呼啸而过,留下一道长长的影子。“上回我孙子说,等他上大学,要坐高铁去上海,说‘爷爷你看,我比你当年去县城还快’。”

风里飘来舅妈煮的腊肉香,我突然懂了:“中国速度”哪里是在“定义距离”啊?它是把“翻两座山”变成“踩一脚油门”,把“熬通宵”变成“吃碗拉条子”,把“排队买票”变成“指尖点一下”——它把那些曾经的“远得要命”,熬成了烟火气里的甜,熬成了我们每个人都能摸得着的“好日子”。

傍晚的时候,我坐在重庆的江边,看着对岸的高铁驶过千厮门大桥,手机里弹出北京朋友的消息:“驴打滚凉了,我给你留着,等你到了再蒸热。”我笑着回复:“马上到。”风里裹着火锅的香气,江面上的游船鸣起汽笛——这就是“中国速度”给我们的礼物:不是跑得多快,而是让每一个人,都能追上想要的生活。