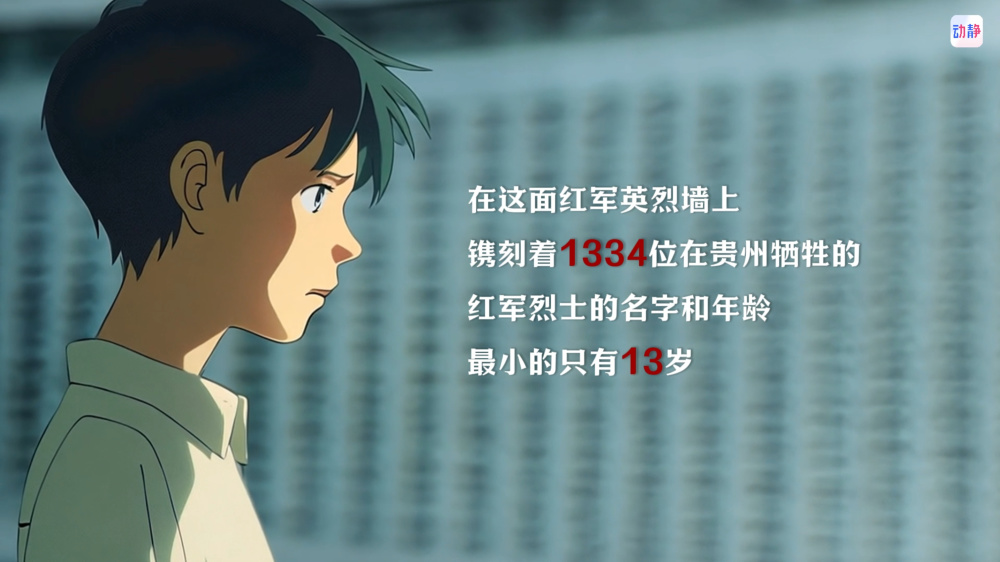

上周去遵义采访,我在红军烈士陵园的英烈墙前站了整整半小时。指尖划过1334个深浅不一的名字时,突然顿在“杨后宣”三个字上——旁边的小字像根细针,扎得人心口发疼:红三军团战士,13岁。

风裹着陵园里的菊香吹过来,我盯着那行字发愣。13岁啊,搁现在就是背着书包跑着买冰淇淋的年纪,可这个小战士已经端着比他还高的汉阳造,冲进了敌人的炮火里。讲解员走过来,声音轻得像怕惊醒墙里的人:“这面墙刻的是在贵州牺牲的红军烈士,有的名字是后来查档案补的,有的连名字都没留下——他们的战友说,‘总不能让英雄连个名儿都没有’。”

中央红军的二万五千里长征,从来不是“走”出来的。血战湘江时,江水被染成暗红,战士们抱着包往敌人碉堡里钻;强渡乌江的夜里,竹筏被打穿,有人抱着木板游到对岸,身后是战友的尸体漂在水里;飞夺泸定桥那天,22名勇士踩着光溜溜的铁索,对面的炮火把天空都烧红了——平均每3天一场硬仗,每往前迈300米,就有一名战士永远留在路上。

我蹲下来系鞋带时,旁边石凳上的老人吸引了我。他穿着洗得发白的旧军装,手里攥着张泛黄的照片,指腹摩挲着画面里的年轻小伙:“我爹当年是红一方面军的通讯员,他说过,过腊子口那天,他背着电台跑在回头看时,身后的山坡上,战友们的尸体叠着叠着,就成了‘人梯’——‘我踩着他们的肩膀往上爬,脚底下全是热乎的血’。”

不远处,几个穿校服的学生举着笔记本,把名字一笔一画抄在本子上。扎马尾的姑娘抬起头,眼睛红红的:“之前在课本里读‘长征精神’,只觉得是口号。今天摸到这面墙,才懂‘牺牲’不是形容词,是13岁的杨后宣,是连名字都没有的‘小红军’,是一个个没能回家的人。”

离开陵园时,夕阳把英烈墙染成金红色。门口的电子屏上,循环播放着90年前的影像:穿着补丁衣服的战士们举着红旗,身后是连绵的雪山,脸上的笑容比阳光还亮。突然想起采访时,一位95后讲解员说的话:“每天来献花的年轻人越来越多,有的带着孩子,指着墙说‘这是保护我们的叔叔’——他们或许不懂‘二万五千里’有多远,但懂‘这些人,是为我们死的’。”

风里又飘来菊香,我摸着口袋里的笔记本,把“杨后宣”三个字郑重抄了进去。90年过去,长征的路早变了模样——当年的泥沼成了柏油路,当年的碉堡成了纪念馆,但那些刻在墙上的名字,那些埋在土里的忠骨,从来没离开过。

他们是13岁的小战士,是每300米倒下的勇士,是用生命给我们铺出和平路的人。今天我们纪念长征,不是要翻旧账,是要记住:我们脚下的每一步,都踩着他们的血;我们享有的每一份安宁,都藏着他们的愿。

就像英烈墙下的石碑上写的:“他们没有离开,只是换了种方式,陪着我们往前走。”